企業は増資を行うことがあります。

増資は株価にも影響を与えますので、株式投資を行っているのであれば増資について知っておくことは重要です。

今回は企業が行う増資について、メリットやデメリット、具体的な事例と共に紹介します。

「増資ってなに?」

「増資を行うとどんな影響があるのか知りたい」という方はぜひ最後まで読んでいただき参考にしてください。

■ 今回の総括ポイント:

- 増資とは企業が行う資金調達手段の一つ。

- 増資は負債ではなく資本の増加となるため返済の必要がない。

- 増資により株式の希薄化が起こりEPSは低下する。

- 既存株主を軽視した増資や単に資金繰りのために行う増資は株価の下落を招くが、成長投資のための増資は株価の上昇を促すこともある。

目次

Contents

増資とは?

増資とは企業が行う資金調達手段の一つです。

株式会社は株式を発行して資本を調達しています。

会社側は株式を発行し会社の所有権の一部を与える代わりに株式の代金を資本として得ることができるのです。

株式の発行は会社設立時や上場時に行うことが一般的です。

しかし、上場後にも資金調達のために株式を発行することがあります。

これを文字通り『資本」を『増やす』を略して『増資』といいます。

なお、資本金とは、企業が開業した時点で所有している運転資金のことです。

資本金の金額が大きいと、それだけその企業に財務の余力があると判断され、社会的な信頼度がアップします。

つづいて、増資のメリットとデメリットを紹介します。

(目次に戻る)

増資のメリット

まずはメリットについて見ていきたいと思います。

返済の必要が無い

増資は返済する必要がありません。

銀行から借入を行った場合や社債を発行した場合は利子及び元本の返済が必要となります。

一方で、増資の場合は株式を発行し株主となった投資家に対して返済の義務が生じることはありません。

借入金は「負債」ですが、増資は「資本(純資産)」なのです。

そのため、借入金の利息払いのような費用も発生しません。

集めた資金を自由に使うことができる

増資を行うにあたり、株主へ資金用途の説明はもちろん行う必要があります。

ただ基本的には増資で得た資金は比較的自由に使用することができます。

銀行借入金の場合は資金用途が特定されたものにしか使用できない場合や担保が必要である場合もあります。

借入は増資に比べて制限が多いのです。

増資で得た資金は企業を成長させるために幅広く使用できる点がメリットとなります。

財務状態が改善される(企業の信用度が高まる)

増資で得た資金は「自己資本(純資産)」へと組み込まれます。

ですので、増資を行うことで資産全体(総資)に占める自己資本の割合が上昇します。

総資産に占める自己資本の割合を「自己資本比率」といいます。

一般的に自己資本比率が高いほど財務安全性が高いとされており取引先や銀行からの評価も高まります。

また、財務状態が良くなることで不況期にも耐えることができる安定した経営状況をつくることが可能です。

財務状態が改善されることも増資を行うメリットとなります。

株主が増えることで支援者が増える

増資すると自社の株を保有する株主が増えますので企業の支援者が増えるというメリットがあります。

支援者が増えた結果、事業の拡大やブランディング力の強化にもつながります。

株主の経営への参加意識が高まる

多くの株主に株を所有してもらうことで、株主の経営への参加意識が高まるというメリットもあります。

このことが経営へのプラス要素になる可能性は十分あります。

(目次に戻る)

増資のデメリット

反対にデメリットについても確認していきましょう!

既存株主の保有割合が減少する

増資は新株を発行しますので、増資を行うことで発行済株式数は増加します。

このことにより既存株主は増資で発行した株式を取得しない場合、持ち株比率は低下します。

オーナー企業のように経営者が過半数以上の株式を保有している企業が増資を行う場合を考えて見ましょう。

経営者以外の株式保有比率が高まると経営者の持ち株比率が下がり経営がスムーズに行えなくなる可能性があります。

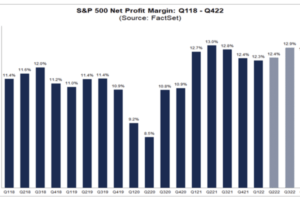

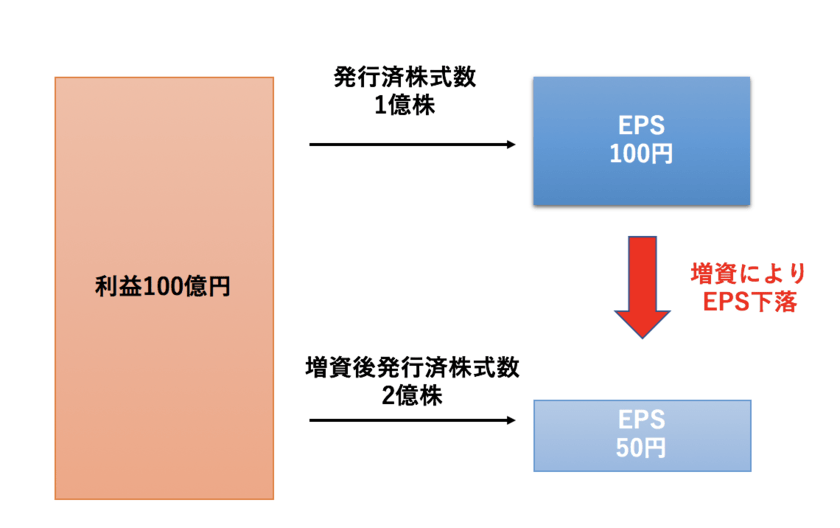

株式の希薄化が起こる

増資により新株を発行すると、発行株式数が増加しますが企業の利益はそのままです。

株式の価値、株価にとって1株当たりの利益は大きな要素となります。

1株当たり利益(EPS)は、純利益÷発行株式数で求めますので発行株式数が増えればEPSは低下してしまいます。

もちろん、増資により得た資金を利用し純利益を伸ばすことができればEPSも上昇します。

しかし、短期的には増資を行うとEPSは低下してしまうのです。

既存株主からすれば、自分の保有する株式の価値が下がってしまいますのでデメリットとなります。

費用がかかる

新株を発行するには登記など様々な手続きが必要であり、その手続き費用がコストとなります。

新株を発行するには発行価格を決定する必要があります。

発行価格を決定するにも分析が必要ですのでコストが発生します。

また、株式が増えますので配当を出す場合や株主優待を実施する場合コストが増加することになります。

さらに、法人登記の変更が必要になるため、そのコストもかかります。

そして、資本金が5億を超えると公認会計士による監査が必要になるというのも、大事なポイントです。

監査を受ける際には、社内の内部統制が必要になり、そのためのコストも発生します。

資本金が増えると税率が上がる

資本金が増えると税率が上がり、会社を運営するための費用が余計にかかることになります。

納税額は資本金が1億円より上なのか下なのかで大きく変わります。

増資後に納税額がいくらになるかを、あらかじめ確認しておきましょう。

(目次に戻る)

増資の種類

増資にはいくつかの種類があります。

それぞれ特徴があり株価に与える影響も異なります。

増資が発表された際にはどの種類の増資なのかを確認することは大変重要です。

ここでは増資の種類を紹介します。

有償増資

まずは有償増資についてです。

「有償増資」とは、株主が現金を払い込んだり現金以外の資産を出資したりするなど、企業に対して何か現物を出資する増資方法のことをいいます。

「増資」と聞いて一般的なのは、現物出資による増資なので覚えておきましょう。

有償増資には以下のような種類があります。

無償増資

次は、無償増資についてです。

「無償増資」とは、利益剰余金や法定準備金などを資本金に組み入れること増資方法のことをいいます。

有償増資のように現物による出資ではない代わりに、利益剰余金を資本金にしておくことで利益の社外流出を防止したり、

法定準備金により拘束性を持たせたりする効果があります。

実際に現金を動かすわけではないので、手間が少ない増資方法でもあります。

無償増資には以下のような種類があります。

■ 無償増資の種類:

- 準備金の資本組入れ

- 剰余金の資本組入れ

有償増資・無償増資のさらに詳しい解説は以下のコンテンツにありますので参考にしてみてください。

(目次に戻る)

増資の具体的事例

それでは具体的な増資の例について見ていきたいと思います。

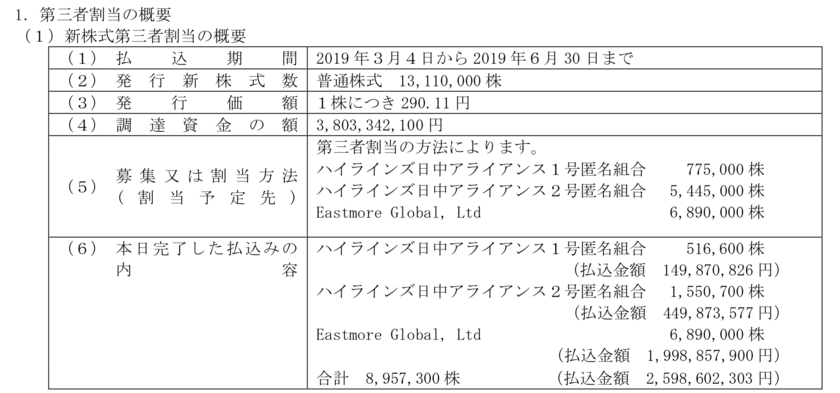

大塚家具による第三者割当増資

大塚家具は2019年2月に他社との業務・資本提携及び資金調達のために増資を発表しました。

以下は第一回の発表ですが、3月11日にも第二回の第三者割当増資を発表しており合計調達額は76億円となっています。

発行価格は増資発表時の株価460円に比べて大幅なディスカウントとなる約290円となっています。

このことを嫌気され株価は増資の発表後大幅に下落しました。

以下は増資前後の大塚家具の株価の値動きです。

テクニカル的にも週足の雲に阻まれる形となっていたこともあり、継続的に下落していきました。

大塚家具は資金繰りが悪化していることが知られています。

増資も成長投資というよりは資金繰り悪化のためと見なされたことも下落の材料となりました。

大塚家具のように時価を大幅に下回る発行価格となった場合は既存株主を軽視していると見なされ市場からは低評価されることが多いです。

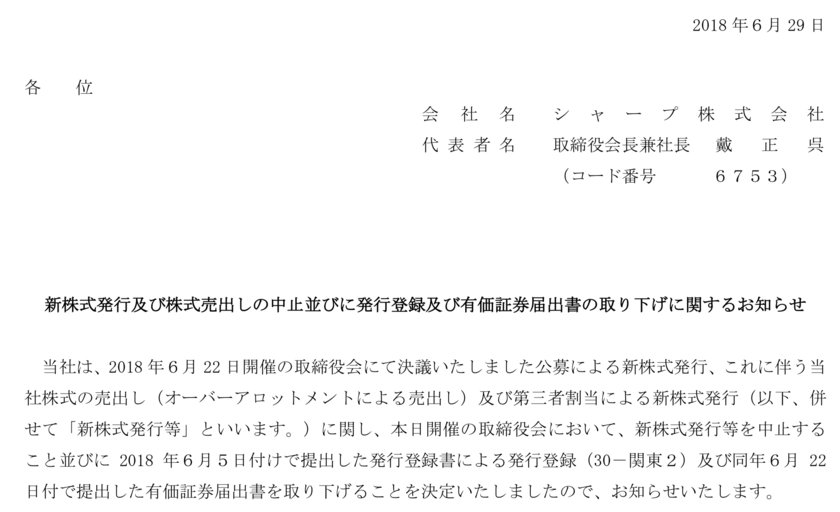

シャープの公募増資中止

シャープは2018年6月に2,000億円という大規模な公募増資を発表していました。

規模の大きさや景気の先行きが不透明だったことから株価は増資発表後下落します

その後、シャープは公募増資の中止を発表し、発表と共に株価は急上昇しました。

以下は当時の増資の発表並びに中止の発表時の株価の値動きです。

増資発表後の株価や株主の反応が悪かった場合は企業が増資を中止することもあります。

増資の発表後も注視する必要があります。

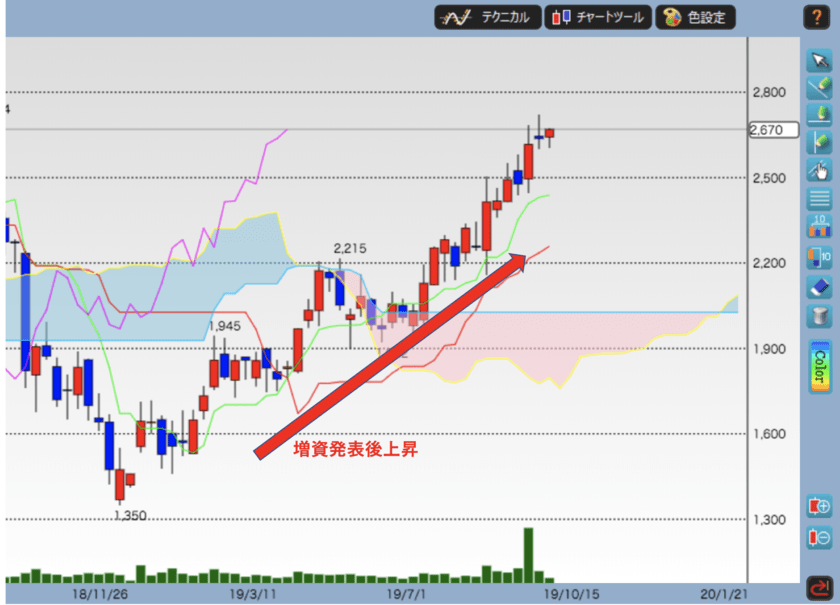

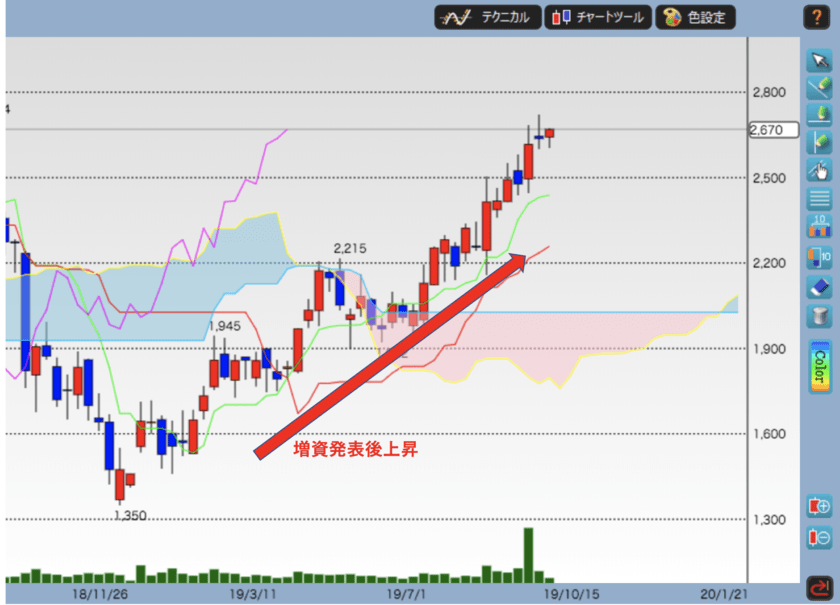

エムスリーによる増資

医者向けの医療関係情報支援サイトなどを運営するエムスリーは2019年2月に増資を発表しました。

増資の理由はM&Aの資金を調達するためとのことで、関係企業であるNTTドコモとソニーを相手にした第三者割当増資です。

理由については以下のようにポジティブな内容が記載されています。

2.募集の目的及び理由

当社は、医療従事者専門サイト「m3.com」を運営しており、国内 27 万人以上の医師会員に対し医学関連情報を配信し、製薬業界を中心にマーケティング支援サービスや治験支援サービス等を提供してお ります。また、日本のみならず米国、英国、フランス、中国、韓国、インドなど海外への事業展開を積 極的に進めており、全世界で 450 万人以上の医師会員・調査パネルを有し、そのメディア力を活かした 製薬会社向けマーケティング支援サービス、調査サービス、医師転職支援サービス等を展開しています。

当社はこれまで M&A 等を通じた国内外における事業の拡大・成長を積極的に実施してまいりましたが、 本第三者割当増資により調達した資金を活用し、今後も引き続き M&A 等を含む事業の拡大・成長のため の投資を積極的に実施していく予定です。

引用:エムスリー

株価は増資発表をポジティブに捉えて上昇となりました。

エムスリーのように増資の理由が明確に成長に向けたものである場合は、

増資による短期的な株式の希薄化より成長性を評価され株価が上昇することもあります。

(目次に戻る)

まとめ

今回は増資についてメリット・デメリット具体的事例などを紹介しました。

最後に重要点をまとめますと以下のの4点があげられます。

■ 今回の総括:

- 増資とは企業が行う資金調達手段の一つ。

- 増資は負債ではなく資本の増加となるため返済の必要がない。

- 増資により株式の希薄化が起こりEPSは低下する。

- 既存株主を軽視した増資や単に資金繰りのために行う増資は株価の下落を招くが、成長投資のための増資は株価の上昇を促すこともある。

増資は企業が発表するIRの中でも株価に与える影響が大きく特に重要です。

ぜひこのコンテンツを参考に、企業が増資を発表した際はその詳細を確認してみてください。

以上、資本金を増やす「増資」とは?その種類と実施するメリット・デメリットを解説!具体的な事例も株価の動きを踏まえて紹介。…でした。