経済の知識は、投資に大きく役立ちます。

世界経済の過去の歴史、どの国がどの要因で経済成長をしてきたのか。

どのように経済低迷をしてきたのか。

しかし、経済用語だけではなく、投資・資産運用について学び、老後の不安を解消したい人は、「お金の学校」という選択肢もあります。

興味のある方は以下のコンテンツも参考にしてみてください。

それでは、このコンテンツでは各用語について詳しく解説しています。

目次

Contents

GDPとは

国全体の経済成長を確かめたいとき、もっとも頻繁に使われるのが「GDP」です。

内閣府が20日発表した1~3月期の国内総生産(GDP)速報値は、物価変動の影響を除く実質で前期比0.5%増、年率換算では2.1%増だった。2四半期連続のプラス成長となった。10~12月期は年率換算で1.6%増だった。住宅投資や公共投資の増加がプラス成長に寄与した。QUICKが集計した民間予測の中央値は前期比0.1%減で、年率では0.3%減だった。

ただ、実際にGDPがどのように算出されているのか、詳細に知っている方は少ないかもしれません。

コンテンツ内では、このGDPについて、その仕組みや計算方法、各国のGDPの比較などに触れながら解説しています。

(目次に戻る)

IMFとは

経済ニュースを目にしていると「IMF」という文字を見ることがあるかと思います。

このIMFが形成する体制は、現代の資本主義社会を成立させるためになくてはならないものです。

IMF(正式名称:International Monetary Fund)は、世界の貿易を促進する、また外国為替の安定化を図ることを目的に設立された国際機関です。

毎年秋に、年次総会を開催して、世界の経済情勢の共有を行っており、年に2回、国際通貨金融委員会を開催して、より具体的な経済政策が議論されています。

IMFに加盟している国は、2019年3月時点で189ヵ国となります。

「IMF体制」とは、1945年のIMF設立からニクソンショックによる金本位制崩壊までの経済体制を指します。

コンテンツ内では、さらに詳しく解説していますので参考にしてみてください。

(目次に戻る)

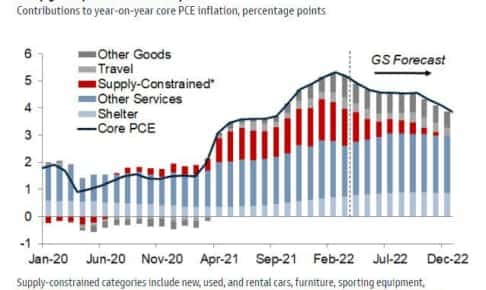

インフレとは

「インフレ」

という言葉は日頃のニュースなどでよく聞く言葉ですよね。

インフレという言葉とは反対にデフレ(=デフレーション)という言葉もありますが、デフレはモノの価格が下がる状況です。

このコンテンツでは「そもそもインフレとは」というところから網羅的に解説しています。

(目次に戻る)

金融緩和とは、出口戦略について

金融緩和とは、日本銀行(中央銀行)が不況時に景気底上げのために行う金融政策の1つです。

主に、景気が悪化したとき、国債を買い上げる。

政策金利と預金準備率を引き下げる。

これらの施策を打ち、通貨供給量を増やし、資金調達を容易にする政策を指します。

日銀(日本銀行)は2013年の安倍政権によるアベノミクスで大胆な金融緩和を継続を行なっています。

現時点まで5年が経過して400兆円の資金を日銀は日本国内に流し込んでいます。

編集部では2019年〜2020年には金融緩和が終了される可能性が高いとみております。

コンテンツ内では、金融緩和が近いであろうと思われる根拠を示しています。

(目次に戻る)

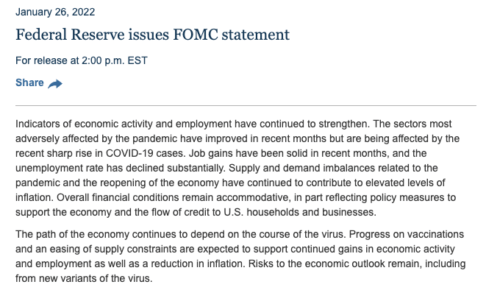

FRBとFOMCとは?

FRBは米国の中央銀行である連邦準備制度理事会です。

FOMCはFRBが定期的に開催している金融政策決定会合のことを意味します。

FOMCメンバーの発言や政策決定によって株、為替、債券の価格が大きく変動します。

影響は米国だけではなく世界の市場に波及していくため非常に重要な役割を果たしています。

以下のコンテンツではFRBやFOMCとはどのような制度なのか?

何も目標として金融政策を決定しているのか?

という点を含めてお伝えしておりますので参考にしていただければと思います。

(目次に戻る)

金利の利上げとは

金利の「利上げ」とは、中央銀行が政策金利を引き上げることをいいます。

この点は日本銀行の役割を解説しているコンテンツでも解説しています。

解説を続けると、中央銀行は、国内の経済情勢に合わせて、金利水準を引き上げる金融政策を取ります。

例えば、インフレ懸念が強まったり、景気が過熱したりした場合などです。

政府が利上げを行うとどのようなことが起こるのでしょうか?

市場金利は上昇。

企業の設備投資は抑制されます。

加えて、個人の消費意欲も衰えます。

景気にブレーキがかかる一方で、過度に金利が上がれば、景気が急速に冷え込む可能性もあります。

住宅や車を購入するためのローンは金利によって返済額が異なり、利上げによって支払う利息は増えます。

毎月の返済額が増えるのですから、消費者にとって利上げは嫌なものです。

しかし、利上げすることで消費を冷まし、物価が上昇しすぎるのを防ぐメリットもあります。

インフレ(物価が上昇)しすぎると生活が厳しくなる欠点があるため、利上げしてバブルを防いでいるのです。

コンテンツ内では、そんな金利の利上げは消費者にとってどのような恩恵があるのか、金利の利上げによって発生する影響や効果を簡単に解説しています。

(目次に戻る)

リフレ経済とは

日本は、バブル経済崩壊後、長らくデフレの時代に苦しんできました。

そんな状況の中、2012年に結成された第2次安倍内閣では、「金融緩和」、「財政出動」、「成長戦略」を3つの柱としたアベノミクスと呼ばれる経済政策が行われます。

このアベノミクスの根底にある理論が「リフレ経済」というものです。

リフレ経済とは、緩やかな物価上昇によって経済を安定して成長させることができるとする「マクロ経済学」の新しい考え方です。

コンテンツ内では、さらに詳しく解説しています。

(目次に戻る)

ヘリコプターマネーとは

「ヘリコプター・マネー」という言葉をご存知でしょうか。

「ヘリコプター・マネー」は一時期、マーケットを賑わせましたがそのイメージとしては上空からヘリコプターでお札をばら撒く、というものではありませんか?

しかし、実際にそんなことはなく、経済的には紙幣の「バラマキ」と「同様の効果」がある、という意味で「ヘリコプター・マネー」と呼んでいます。

コンテンツ内では、そんな「ヘリコプター・マネー」について詳しく解説しています。

(目次に戻る)

MMT理論とは?

MMT理論は自国通貨発行権を保有している政府において財政赤字は問題ではないという画期的な理論です。

MMT理論は1990年代から存在していましたが、2018年から米国を中心に盛り上がりを見せています。

結局、MMT理論ってどのような理論なの?

素早く理解したい!

という方は、以下でMMT理論についてわかりやすく解説していますので参考にしていただければと思います。

(目次に戻る)

日銀の買いオペ・売りオペとは

経済新聞やニュースを見ていると、「日銀によるオペが」などという文章をよく目にします。

日経新聞のニュースなどでも度々目にしますよね。

予想外の減額だった。日銀は12日、償還までの期間が10年超~25年の国債の買い入れオペ(公開市場操作)を従来の2000億円から1800億円に減らした。

午前10時10分にオペが通知されると、債券市場では2016年11月以来の低水準にまで沈んでいた20年物を中心に国債利回りは上昇(価格は下落)した。

日銀のオペとは、「日銀による市場の操作」のことを指します。

コンテンツ内では、日銀の「買いオペ」「売りオペ」を詳しく解説しています。

(目次に戻る)

公開市場操作とは

経済新聞などを読んでいると、「公開市場操作」というワードがたまに出てきます。

公開市場操作とは、中央銀行が貨幣の流通量を調整して、貨幣価値を安定させる政策です。

実は、上記の「買いオペ・売りオペ」と同義です。

このコンテンツ内では、上記のコンテンツとはまた違った角度から「公開市場操作」を分かりやすく解説しています。

(目次に戻る)

変動相場制とは

現代の為替取引では、円やドルの価格が目まぐるしく変わる「変動為替相場制」が採用されています。

変動為替相場制とは、為替相場を市場における「需要」と「供給」のメカニズムに任せて、通貨の交換比率を決定させる仕組みです。

コンテンツ内では、さらに詳しく解説してますので参考にしてみてください。

(目次に戻る)

ブレトン・ウッズ体制とは

現代では、世界各国がそれぞれ経済的な関係を深めています。

今でこそ、貿易を行ったり、為替取引を行うことが当たり前になっています。

しかし、実は「過去の経済体制の変遷」が現在の体制に強い影響を与えてきました。

その中で、最も強い影響を与えたと言っても過言ではないものが、「ブレトンウッズ体制」と呼ばれるものです。

ブレトンウッズ体制とは、第二次世界大戦中の1944年から戦後の1971年まで続いた世界通貨の体制です。

ブレトンウッズ体制では、世界各国の通貨の為替レートが、アメリカの通貨である「米ドル」を軸にして決定されました。

米ドルは、金との交換が保証され、実質的にドルを媒介にした「金本位制」がブレトンウッズ体制の骨組みです。

(目次に戻る)

スタグフレーションとは

インフレやデフレという言葉は、新聞などによく載っていますが、「スタグフレーション」という言葉はあまり馴染みがないかもしれません。

スタグフレーションは、デフレ現象が継続する「デフレスパイラル」よりも「タチが悪い」経済現象です。

コンテンツ内では、そんなスタグフレーションについて、詳しく解説しています。

(目次に戻る)

金本位制とは

グローバル社会となった現代において、国同士の貿易はもはや当たり前のものになっています。

この貿易を成立させているのが「外国為替」の存在です。

日本とアメリカであれば、円とドルをそれぞれ交換できる体制がなくては、貿易を行うことができません。

現代の外国為替市場は、その交換レートが日々刻々と変化しています。

その代わりに、「金本位制」という制度のもと、各国の通貨価値が保証されていたのです。

コンテンツ内では、この金本位制について、その正体を暴いています。

(目次に戻る)

ビックマック指数とは

ビッグマック指数とは、英語で「Big Mac Index」と呼ばれ、「一物一価」の法則を用いて購買力平価を求めることができるものです。

ビッグマックバーガーは世界中どこに行ってもビッグマックバーガーで一物一価を成立させる、絶対購買力平価で為替レートが計算できる稀有な商品。

米国でビッグマックバーガーが3米ドル、日本で300円で売られていたら為替レートは1米ドル=100円という具合です。

ビッグマックバーガーが5米ドル、日本で300円なら5米ドル=300円ということで1米ドル=60円。

コンテンツ内では、そもそも一物一価の法則とは、購買力平価とはどのようなものなのかという点から詳しく解説しています。

(目次に戻る)

IBRDとは

国内の経済を円滑にするために、銀行というものが存在しています。

銀行がないと、お金の流通が滞ってしまいますので、銀行の存在は非常に大切なものです。

実は、世界経済においても同様に、銀行が存在しているのです。

その1つがIBRDというものです。

IBRD(正式名称:International Bank for Reconstruction and Development)とは、発展途上国や貧国を中心に貸し付けを行う国連の専門機関です。

コンテンツ内では、IBRDについて詳しく解説しています。

(目次に戻る)

GATTとは

グローバル化が進んだ現代において、世界経済が繋がっていることは何ら不思議を感じません。

ただ、現在の体制に至るまでに、世界経済は幾重に渡り失敗を重ねてきました。

2回にわたる世界大戦は、経済体制の失敗が招いたといっても過言ではありません。

現代の経済体制の礎となったものが、「GATT」と呼ばれるものです。

GATTとは「General Agreement on Tariffs and Trade」 (関税および貿易に関する一般協定)の略語。

自由な国際貿易の促進を目指して制定された協定ならびに約定国の団体です。

世界恐慌の際の貿易制限の反省を踏まえて、各国が自由に貿易ができる体制がGATTによって形成されました。

ちなみに、GATTは戦後の国際経済体制である「ブレトンウッズ体制」を構成する協定の1つです。

コンテンツ内では、このGATTについてさらに詳しく解説しています。

(目次に戻る)

番外編:経済学の概念・サンクコストとは

日常生活を送る上で「サンクコスト」という言葉はなかなか見聞きしない言葉だと思います。

しかし日常生活、ビジネスを行う上で何らかの意思決定を行う上で「サンクコスト」の概念は考慮すべき内容です。

サンクコスト(sunk cost effect)とは埋没費用効果とも呼ばれるものです。

例えば、すでに投資を行っていて、もう返ってこないような費用を指します。

株式投資でいえば、投資した銘柄のデータ分析・調査費用や労力、保有銘柄に含み損が発生している状況(もしくは損切り後)が当てはまります。

コンテンツ内では、さらに詳しく解説しています。

(目次に戻る)

番外編:経済理論・比較優位性とは

グローバル経済が進む現代では、貿易は経済を拡大させるのに必須のものとなっています。

ただ、貿易は単に輸出・輸入を行うものという一言で片づけられるほど単純なものではありません。

貿易の仕組みを詳細に説明する理論として、「比較優位」と呼ばれるものがあります。

比較優位とは、「自国内の産業」を相対的に比較したときに、より生産効率が良い産業を「他国と比べて優劣を考える」理論です。

コンテンツ内では、さらに詳しく解説していますので参考にしてみてください。

(目次に戻る)

まとめ

以上、【2019年版!代表的な政治・経済用語特集】コレさえ読めば基本はOK!トレンドも押さえて知識を投資に活かそう。…でした。